Avant-Garde Fascism: The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909–1939

Avant-Garde Fascism: The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909–1939

Mark Antliff

Durham and London: Duke University Press, 2007

Mark Antliff, a professor of Art, Art History, and Visual Studies at Duke University, has put together a useful analysis of the cultural-aesthetic memes utilized by French fascists of 1909-1939 to promote their visions of national renewal. Antliff’s analysis focuses on the connection between fascist ideologies and the European avant-garde, which most people would more likely associate with the anti-national left. Antliff is fairly even handed in the book, with the occasional use of scare quotes to express his skepticism/disdain for certain “fascist ideas.”

In contrast, I believe his use of the term “democracy” should always have scare quotes, as “democratic” systems deceive the populace into believing that someone other than self-interested elites are running the show; however, apparently, Antliff and I disagree on our political preferences. Antliff also concludes the book with a line about how the ideas of the French fascists were not able to stem the tide of the “bloodshed” caused by the military aggressions of Hitler and Mussolini (including the invasion of France). Very well. One hopes an academic will write about the real blood that has been shed imposing “equality” on “the people” – either that of the mass-murdering Marxists or the genocidal globalist multiculturalists and their plans for a multiracial West. So much for my complaints about the book. What about fascism and avant-garde aesthetics?

Roger Griffin, in his Fascism (Oxford: Oxford University Press, 1995), famously described fascism as “palingenetic populist ultra-nationalism” – making the elements of renewal, rebirth, and regeneration central to all permutations of this ideology. It is also important to differentiate between real fascism and “para-fascist” ersatz fascism. Para-fascism is often confused with real fascism in the public mind, which gives the false impression that fascism is ossified reactionary conservatism, rather than a revolutionary movement interested in avant-garde themes and ideas.

The differences between real revolutionary fascism and para-fascism are easily summarized: Para-fascist regimes are authoritarian, traditionalist, reactionary regimes, often military dictatorships, that fossilize a status quo favoring traditional elites of business, nobility, religion, and the military. Such regimes want nothing to do with the revolutionary and palingenetic aspects of true fascism; the idea that the secular religious, Futuristic, and avant-garde characteristics of, say, (early) Italian Fascism has anything to do with Franco’s Spain or Pinochet’s Chile is absurd.

Indeed, as Griffin makes clear, fascists and para-fascists are usually, by their very nature, bitter enemies. While para-fascists may co-opt some superficial characteristics of their fascist opponents, in power they tend to ruthlessly suppress the expression of revolutionary fascism. When para-fascism attempts to co-opt fascism by sharing power – as Antonescu attempted in Romania with the Legionaries — conflict is inevitable, since the objectives of the two parties are completely different: para-fascist ossification vs. fascist palingenetic regeneration. Thus, in Romania, civil war between para-fascists and fascists led to the victory of the para-fascists, and the exile of the fascist forces. The idea that Antonescu was “fascist” is a byproduct of either ideological ignorance or ideological mendacity, a Marxist desire to strip their fascist competitors of revolutionary dynamism and reduce them to mere “bourgeois hooligans.”

Indeed, as Griffin makes clear, fascists and para-fascists are usually, by their very nature, bitter enemies. While para-fascists may co-opt some superficial characteristics of their fascist opponents, in power they tend to ruthlessly suppress the expression of revolutionary fascism. When para-fascism attempts to co-opt fascism by sharing power – as Antonescu attempted in Romania with the Legionaries — conflict is inevitable, since the objectives of the two parties are completely different: para-fascist ossification vs. fascist palingenetic regeneration. Thus, in Romania, civil war between para-fascists and fascists led to the victory of the para-fascists, and the exile of the fascist forces. The idea that Antonescu was “fascist” is a byproduct of either ideological ignorance or ideological mendacity, a Marxist desire to strip their fascist competitors of revolutionary dynamism and reduce them to mere “bourgeois hooligans.”

Not all fascisms were equally “fascist” and revolutionary, and even individual fascist movements have oscillated between revolutionary ideals and borderline reactionary para-fascism.

For example, Italian fascism went through three distinct phases. In the years before the seizure of power and in the first half-dozen years of Mussolini’s regime, Italian fascism was in its “purest” form – revolutionary and palingenetic – emphasizing the regeneration of the Italian people and the Italian nation-state. Avant-garde themes and theorists, particularly Futurism, were important in this period, and individuals such as Marinetti were influential in early day Italian fascism.

However, the forces of reaction and of compromise with the establishment were always present; the presence of the King and the Vatican were two impediments to the process of “fascistization” that Mussolini could not, or would not, deal with. In the end, the Concordat was a turning point and the regime’s second phase veered to the “right” in the 1930s, becoming more conservative and reactionary, replacing internal regeneration with external imperialism. Without WW II, chances were good that Italian fascism would have degenerated into a stagnant para-fascist regime similar to that of Franco’s Spain.

Military defeat and the overthrow of Il Duce stopped that process; in the last and third phase of Italian fascism, the “Salo Republic,” the ideology shifted to the left, embracing a militant socialism, and becoming overtly pan-European in scope.

What about the Hitler and the Nazis? There has been some debate as to whether German National Socialism was a form of fascism. It seems to me obvious that it was; that differences existed between the Italian and German forms of fascism is not an argument against that conclusion. All genuine fascisms displayed important differences, yet still contained within themselves the core components of Griffin’s “palingenetic populist ultra-nationalism.”

In the case of National Socialism, the palingenesis was biological; Nazism was a heavily racialized and materialist form of fascism. The German National Socialists were tribalistic in worldview rather than Futurist, and, internal debates aside; Hitler himself was very hostile to the European avant-garde.

Thus, key differences between fascist forms are observed. The German brand had the biopolitical advantage of recognizing the importance of race. On the other hand, the Italian brand had the sociopolitical advantage of a more optimistic Futurist orientation, and was more open-minded with respect to tapping into the cultural energies created by the avant-garde artistic and sociopolitical movements extant in the first decades of the twentieth century.

In some sense, perhaps the “purest” brand of fascism was that of Codreanu and his “Legion of the Archangel Michael,” also known as the Iron Guard. This intensely palingenetic movement emphasized spiritual and moral regeneration to create a Romanian “New Man” to lead the nation to a higher level and fulfill the destiny of the Romanian people. This highly “virulent” form of “palingenetic populist ultra-nationalism” proved itself unable to co-exist with Antonescu’s conservative authoritarian para-fascism; the Legionary movement’s attempt to seize full power for itself (rather than share it with para-fascists; this sharing was correctly seen by the Legionaries as being an emasculating compromise of their ideology) was crushed by the para-fascist military apparatus.

In some sense, perhaps the “purest” brand of fascism was that of Codreanu and his “Legion of the Archangel Michael,” also known as the Iron Guard. This intensely palingenetic movement emphasized spiritual and moral regeneration to create a Romanian “New Man” to lead the nation to a higher level and fulfill the destiny of the Romanian people. This highly “virulent” form of “palingenetic populist ultra-nationalism” proved itself unable to co-exist with Antonescu’s conservative authoritarian para-fascism; the Legionary movement’s attempt to seize full power for itself (rather than share it with para-fascists; this sharing was correctly seen by the Legionaries as being an emasculating compromise of their ideology) was crushed by the para-fascist military apparatus.

Three fascisms, three different movements. But the revolutionary energies unleashed by these ideologies stand in sharp contrast to the moribund and ossified conservatism of the para-fascists. The political/cultural avant-garde (Italian), the biological-racialist (German), and the spiritual/moral (Romanian) components of these fascisms are important to us today.

And it is probably wrong to separate out the avant-garde mindset as being only applicable to the political/cultural sphere. After all, we really do need new, cutting-edge memes with respect to both materialist race and non-materialist morality. To quote a certain pro-fascist poet: “Make it new!”

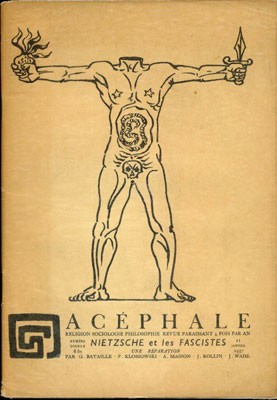

With respect to Antliff’s book itself, chapter topics include Sorelian myth and anti-Semitism, and the fascistic politics of Valois, Lamour, and Maulnier. The importance of Sorelian myth was underscored by a recent Michael O’Meara piece that appeared on TOQ Online. Antliff stresses that culture and aesthetics were extremely important to Sorel in his quest to formulate a doctrine of instrumentally utilizing myth to overturn the hated rationalist-capitalist-democratic system. Art is part of this aesthetic emphasis and, truth be told, Sorel focused on culture over politics; indeed, he was scornful of the power of the myth being used and squandered for low-level political aims.

With respect to Antliff’s book itself, chapter topics include Sorelian myth and anti-Semitism, and the fascistic politics of Valois, Lamour, and Maulnier. The importance of Sorelian myth was underscored by a recent Michael O’Meara piece that appeared on TOQ Online. Antliff stresses that culture and aesthetics were extremely important to Sorel in his quest to formulate a doctrine of instrumentally utilizing myth to overturn the hated rationalist-capitalist-democratic system. Art is part of this aesthetic emphasis and, truth be told, Sorel focused on culture over politics; indeed, he was scornful of the power of the myth being used and squandered for low-level political aims.

Further, Sorel went through a distinctly “anti-Semitic” phase, in which Jews were considered the exemplars of ultra-rationalist anti-creators, whose worldview set them in opposition to native peoples and native cultural expressions and aesthetics. Opposing the pro-Dreyfus “French” journal La revue blanche, Sorel sarcastically referred to the journal’s Jewish founders as “two Jews come from Poland in order to regenerate our poor country, so unhappily still contaminated by the Christian civilization of the seventeenth century.” Sorel accused Jewish intellectuals of wanting to promote an abstract (i.e., non-ethnic, non-national, non-cultural) concept of (French) citizenship and to also promote “cosmopolitan anarchy.”

Related to this “anti-Semitism,” Sorel admired and promoted the Classical World; the values of classical heroes, such as the Greeks at Thermopylae, were something counterpoised against the Jewish ethic and the degeneration of parliamentary democracy.

Sorel considered art as related to the creativity of work, a creativity that he wished to inculcate into the “productive workers” in place of assembly line mass capitalism and rationalized “one man-one vote” democracy. He also considered an enlightened “proletariat” as being able to reinvigorate a stagnant bourgeoisie through class conflict.

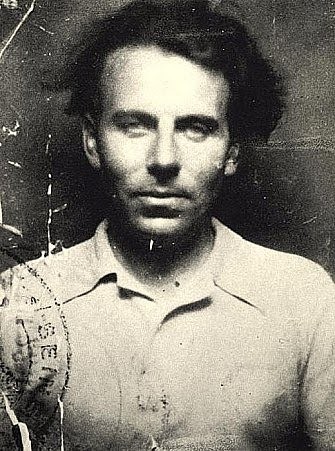

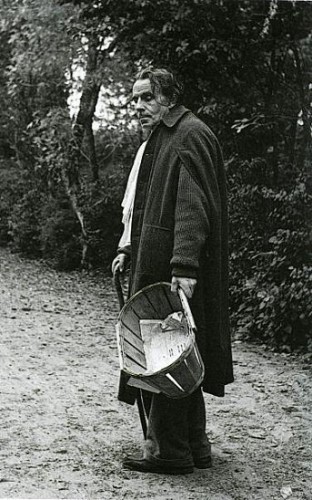

Georges Valois, 1878–1945

Georges Valois (born Alfred-Georges Gressent) went through a wide variety of ideological contortions in his lifetime, from fascism to “libertarian communism,” ending up dying in a Nazi concentration camp after being captured as a member of the “French Resistance.” While such an unbalanced individual represents much of what is wrong with the “movement” (changing your mind is one thing – completely switching your worldview from one moment to the next is another), some of his activities during his “fascist stage” are of interest.

Particularly enlightening is the focus on the urbanism of Le Corbusier, which stands in contrast to much of the American “movement” and its anti-urbanist emphasis on militant ruralism. No doubt, in the West today, the city is an anti-white, anti-Western disaster, full of racial enemies. No doubt as well that throughout much of human history, the city was an unhealthy and sterilizing place, inimical to racial survival and racial progress.

However, in our modern technological age, if we can solve our racial problems, the city itself does not necessarily have to be a racial evil. As part of a natural continuum of human ecologies – isolated rural, rural, suburban/town, small city, larger cities, etc. – the city may play an important role in the Futurist racial ethnostate of tomorrow, a place of technological advancement, racially healthy avant-garde memes, and sociopolitical dynamism. Racial nationalism can and should be reconciled to a certain degree of urbanism – not the urbanism of degeneration, but that of regeneration.

This of course underlies a schism within activism that often goes unnoticed – between modernist, technological tribalist-racialist Futurism and a ruralist anti-technological ecotribalism. It is clear that the French fascists described by Antliff for the most part fall into the first group. Thus, a major divide exists between the Futurist-Modernist fascists (think Marinetti in Italy) and the ruralist soil-oriented romantic past-oriented fascists (think Darre in Germany, or the agrarian-nostalgic Vichy regime in France).

Of course, a healthy society needs both worldviews, and in practical terms a balance is required. For example, Valois incorporated a “love for the native soil” along with his Futurist mindset. Indeed, Valois contrasted “Asiatic nomadness” associated with communism with the “Latin sedentary” style — derived from “cultured Roman legions” — of the French, tied to the native soil and inclined to fascism. He also associated the hated nomadic lifestyle with capitalism, since hyper-rational capitalism uprooted the workers from grounding in an organic society and turned them into atomized, rootless “nomads.”

A related issue is the relationship between Futurism and the veneration of the past. Antliff makes clear that the emphasis on the past in fascism (e.g., the Greco-Roman classical world) was not meant to mean turning back the clock and shunning progress. Instead, this look to the past was, paradoxically, futurist, in that the fascists wanted to take from the past certain noble values and behaviors and use these to help build the modern, technological world of tomorrow. Therefore, one need not discard the past to build a new future, but judiciously use elements of the past as necessary building blocks for the projected futurist edifice. Different strands of fascist thought need not be incompatible, just as common ground must be found between the tribalist futurist and tribalist ruralist strands of modern racial nationalist thought.

Another French fascist, Philippe Lamour, also went through many ideological “twists and turns,” ultimately rejecting fascism in favor of anti-fascism and syndicalism. Lamour originally represented the fascist variant of “machine primitivism” – that is, an anti-rationalist “new consciousness attuned to the dynamism of technology.” Thus, urban industrialism, technology, productivity, and futurist modernism need not be associated with “rational” egalitarianism but with tribalistic fascism. Lamour wished to create a “community of producers” integrating the different classes of French society to overturn liberal democracy in favor of a modernist technologically dynamic fascist state.

Early French fascists such as Lamour also promoted the idea of a European federation, and attempted to make common cause with more pan-European and “leftist” German National Socialists, such as the Strasserian “Black Front,” who favored European cooperation as opposed to Hitler’s hegemony through military conquest. Not coincidentally, before he fell into Hitler’s orbit, Mussolini also favored an alliance of European (fascist) states, promoted through the doctrine of “Roman Universality,” with practical expression through events such as the pan-fascist Montreux conference.

Lamour’s greatest contribution to French fascism was the promotion of the “conflict of generations,” pitting the younger fascistic generation of WW I against the older generation of parliamentary democrats. This latter group was seen as being out of touch with the new age of national regeneration, avant-garde culture and politics, Sorelian myth, as well as technological productivity. Lamour and his “war generation” were at the forefront of the battle of youth vs. the image of fossilized reactionary status quo politicians.

Aesthetically, the work of German artist Germaine Krull and even Soviet filmmaker Sergei Eisenstein influenced the avant-garde sensibilities of “machine primitive” young French fascists such as Lamour. Antliff summarizes Lamour’s unique contribution to the ideology of interwar French fascism as the melding of “machine aesthetics” to the concept of generational warfare. Thus, to Lamour, technological dynamism and the replacement of the ossified previous generation with fresh youth were the Sorelian myths required to spark an era of national renewal.

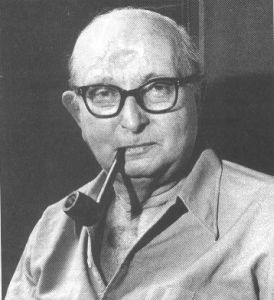

Thierry Maulnier, 1908–1988

Thierry Maulnier (born Jacques Talagrand), author of “Crisis Is in Man,” had as his concept of Sorelian myth “classical violence.” Within the journal Combat, Maulnier and colleagues opposed the leftist French Popular Front’s Marxist-themed “culture” with their own view of aesthetics in architecture and sculpture. Antliff describes Combat’s as focusing on “three interrelated spheres: political institutions, human spirituality, and aesthetics.” The classicism of the Maulnier school promoted the idea of a “synthesis of Dionysian energy and Apollonian restraint.”

Politically, Maulnier wished for a form of French fascism that rejected parliamentary democracy but which still supported the rights and aspirations of the individual, as opposed to what was perceived as the more authoritarian and collectivist societies of Fascist Italy and National Socialist Germany. These distinctions between French and other fascisms became more salient after Mussolini fell into Hitler’s orbit and became hostile to French national interests. Indeed, before the start of WW II, Maulnier advocated a “minimal fascist program” for France that would be both a short-term “fix” to bolster the French military for confrontation with the Axis, as well as preparation for the long-term and permanent fascistic remodeling of society after the Axis threat had dissipated.

It must be noted that the Valois, Lamour, and Maulnier fascist ideologies, while linked together by a palingenetic call for national renewal and a rejection of parliamentary democracy, did differ in important ways. In particular, the classicism of Maulnier can be contrasted with the militant futurism and “machine primitivism” of Lamour. Although Antliff stresses that the French fascist focus on the classical world does not necessarily imply a rejection of modernism per se, the specific differences between Maulnier and Lamour were the greatest of any of the individuals profiled by Antliff. Valois and Lamour both embraced the image of “industrial production” as a central motif of their ideology; however, while Lamour spun together a myth of generational conflict, Valois instead emphasized a “spirit of victory” in which the heroism of WW I will now be turned to a battle of the entire nation to create an organized fascist-industrial society. Of these three men, it was Lamour who was the most steadfastly “avant-garde” in cultural-aesthetic orientation, Maulnier the least.

Crude ethnic stereotyping may lead one to conclude that an emphasis on art, culture, and aesthetics in the creation of fascist ideology was (and is) a particularly “French” phenomenon. Of course, other fascist movements were concerned with these issues, sometimes to a significant extent, but none of them incorporated such memes into the core of the political thinking as did French fascist thinkers. Indeed, the cultural-aesthetic emphasis of the French strain of fascism is a breath of fresh air after immersion in the more focused political thought of the Italian Fascists and the racialist ideals of the German National Socialists.

In fact, all three areas of focus – cultural-aesthetic, political, and racialist – are required for a complete memetic complex to promote fascistic ideals. As a biological reductionist, I would emphasize the racialist first of all, but doing so with respect to modern genetic science rather than the sort of quackery that passed as “racial science” under the Nazis. However, biological racialism by itself is not enough. Without an edifice of political and cultural-aesthetic memes, the foundation of ultimate interests will go nowhere.

Related to this issue of political aesthetics, I was impressed by Alex Kurtagic’s analysis of “semiotic systems” and the importance of style in shaping perceptions of status within nationalist memes. This is important. Of course, the enemy will, as a matter of course, attempt to oppose this approach through co-option and/or mockery.

Co-option is a problem for any memetic threat to establishment power; for example, the GOP has effectively co-opted “rightist, racist” concerns through the exploitation of “implicit whiteness.” This strategy has enabled the Republicans to retain white support while at the same time moving continuously leftward in the direction of overtly anti-white policies.

Thus, while aesthetics and style are important, they always must be innately linked to content to prevent the establishment from utilizing the same semiotic systems to promote the exact opposite of our objectives. Dealing with co-option will be difficult, and it is crucially important that the problem be analyzed from the beginning in a proactive fashion.

In other words, right from the start, the construction of unique avant-garde racial-nationalist semiotic systems must incorporate strategies for preventing co-option and dealing with co-option if these preventive measures fail. Therefore, we must identify, in advance, as many problems with each approach as possible, and develop multiple contingency plans for dealing with each emergent counter-move of the establishment.

Mockery is also a problem; the establishment, utilizing its control of the mass media and its stable of celebrity puppets, can subject any racial-nationalist semiotic system to a barrage of withering ridicule. It is important that the elitist and superior nature of the system be of sufficient strength that adherents can turn around such ridicule and assert it as a matter of pride and not shame. In other words, the establishment ridicule itself must be mocked as the pathetic attempts of a dying and out-of-touch system to delegitimize a novel movement of which they are afraid.

Again, careful planning is required to plan against the establishment’s ridicule strategy, but if both co-option and mockery can be successfully dealt with, the semiotic-aesthetic strategy has a chance to achieve its objectives. And those objectives are, in essence, to defuse the “social pricing” attacks of the establishment against racial-nationalist activists and adherents, by providing an alternative value system opposed to, and independent of, establishment standards and acceptance.

In summary, Antliff has dissected a particularly interesting and heretofore unexplored strain of French fascism characterized by an embrace of avant-garde cultural concepts, modernism, Futurism, productivity and the planned society, urbanism and industrial technology, exemplified by so-called “machine primitivism.”

With today’s worries of “peak oil,” and concerns that the multiracial West will collapse, visions of decentralized ruralistic tribalism have again become prominent in nationalist thought. However, the white man is endlessly inventive, and free of the shackles of genocidal globalist multiculturalism, the technological genius of whites, so unleashed, may provide the foundation for a Futurist, technologically advanced and tribalist society. Such a society would have options for both the urbanist technological and ruralist agrarian lifestyles for those whose preferences are for one or the other.

Although I am sure he is an “anti-fascist,” Antliff’s work helps us to consider one technological Futurist option. The major conclusion from both Antliff’s and Kurtagic’s analyses is that staid and conformist methods for sociopolitical activism may be best replaced, at least in part, by avant-garde memes that let some “fresh air” into stale “movement” environs.

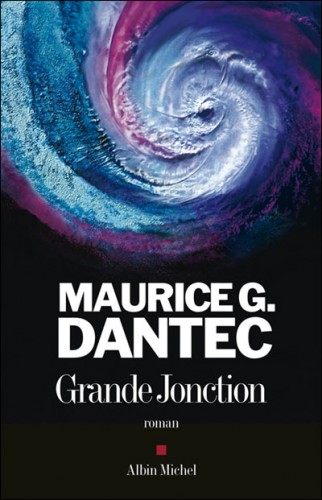

Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française.

Comme Présent l’avait prévu dès l’automne (1), le grand romancier et essayiste Maurice G. Dantec est soumis depuis quelques jours à une attaque en règle des «.Maîtres Censeurs » (2), de ces petits marquis islamo-gauchistes qui, depuis leurs quartiers chics et tranquilles de Saint-Germain veulent régenter les lettres et la pensée française. Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ?

Que cette affaire Dantec est significative ! Que la France et le Québec représentent à la perfection le pire Occident ! Chez nous, une lâcheté endémique, apprise d’abord à la garderie, puis à l’école primaire, où l’on enseigne aux garçons à ne pas être des garçons, où ils sont castrés, n’ont pas le droit de se chamailler, sont traités comme de futurs hommes roses (ou gris), et ainsi de suite jusqu’à l’université. Le système d’éducation du Québec est une vaste entreprise de féminisation du mâle. On extirpe des coeurs toute violence et toute agressivité au lieu de discipliner et d’ennoblir ces instincts à l’origine des vieilles vertus militaires et chevaleresques garantes de la véritable paix et de la sécurité des plus faibles. On construit de cette façon un petit être inoffensif, fatigué, dépressif, aux instincts appauvris, sans résistance, et qui subit toujours. De là, le pacifisme des jeunes. Y a-t-il pire maladie morale ? Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

Il existe un Paradis pour les journalistes. Comme il existe un enfer pour les écrivains.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

In 1936, while staying at the coastal village of Tossa de Mar with artist

Samedi, 15 h, théâtre de l’Atelier. Fabrice Luchini vient tranquillement s’assoir près d’une table couverte de livres. La salle est comble. Il avait déjà enchanté les fans de grands textes avec ses lectures de Nietzsche, de La Fontaine et d’autres auteurs de calibre. Il s’attèle cette fois-ci à l’œuvre de Philippe Muray, l’écrivain contempteur de la société hyperfestive et des rebellocrates, polémiste de haut vol disparu en 2006.

Samedi, 15 h, théâtre de l’Atelier. Fabrice Luchini vient tranquillement s’assoir près d’une table couverte de livres. La salle est comble. Il avait déjà enchanté les fans de grands textes avec ses lectures de Nietzsche, de La Fontaine et d’autres auteurs de calibre. Il s’attèle cette fois-ci à l’œuvre de Philippe Muray, l’écrivain contempteur de la société hyperfestive et des rebellocrates, polémiste de haut vol disparu en 2006. Del rapporto tra volo e scrittura in Saint-Exupéry

Del rapporto tra volo e scrittura in Saint-Exupéry

Michel Tournier est un écrivain qui compte et son œuvre peut être abordée selon de multiples perspectives. Jean-Paul Zarader a choisi celle de la philosophie dans une étude intitulée Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier: un parcours philosophique. Il donne ainsi ses raisons: «Cet ouvrage a voulu prendre au sérieux l'affirmation de Michel Tournier: “Je n'écris pas pour les enfants, j'écris de mon mieux. Et quand j'approche mon idéal, j'écris assez bien pour que les enfants

Michel Tournier est un écrivain qui compte et son œuvre peut être abordée selon de multiples perspectives. Jean-Paul Zarader a choisi celle de la philosophie dans une étude intitulée Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier: un parcours philosophique. Il donne ainsi ses raisons: «Cet ouvrage a voulu prendre au sérieux l'affirmation de Michel Tournier: “Je n'écris pas pour les enfants, j'écris de mon mieux. Et quand j'approche mon idéal, j'écris assez bien pour que les enfants

Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon

Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon

L'insolente Cioran

L'insolente Cioran Georges Simenon, l’incompreso di successo

Georges Simenon, l’incompreso di successo

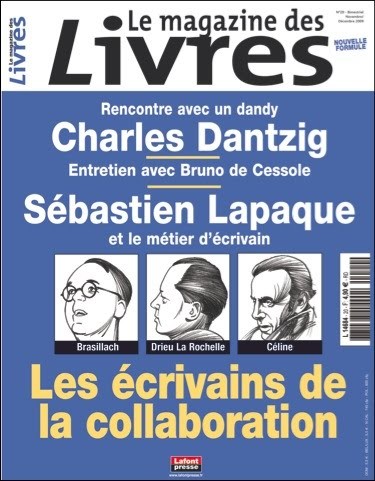

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

Ce qui frappe dans beaucoup de ces réponses, c’est leur réticence. Ainsi M. de Montherlant ne voit dans cette enquête qu’une « recherche académique ». M. Georges Ripert, doyen de la Faculté de Droit de Paris, regrette que « dirigeant une maison où il y a beaucoup de jeunes gens, il lui soit impossible d’accorder d’interview » ; quant à Ferdinand Céline, il répond sans ambages « qu’il donnerait toutes les cathédrales du monde pour arrêter la tuerie », ce qui est une plaisante façon de ne rien dire.

Hommage à Maurice Bardèche

Hommage à Maurice Bardèche

Trois critiques de Gus Bofa sur Céline

Trois critiques de Gus Bofa sur Céline